京都学・歴彩館府民協働連続講座 第16回都草講演会(2025.6.22)

京都学・歴彩館府民協働連続講座 第16回都草講演会(2025.6.22)

日時:2025年6月22日(日)

場所:京都府立京都学・歴彩館大ホール

講演:井上 満郎氏 (京都産業大学名誉教授)

テーマ:稲荷信仰の成り立ち -渡来人の祀った稲荷神社-

参加者:313名

6月22日(日)、京都府立京都学・歴彩館大ホールで、都草顧問、京都産業大学名誉教授の井上満郎先生による都草講演会、稲荷信仰の成り立ち-渡来人の祀った稲荷神社-が開催されました。

猛暑の中、313名の参加があり、京都以外では東京、大阪、滋賀、兵庫、奈良、岡山などからも来られ、大盛況でした。

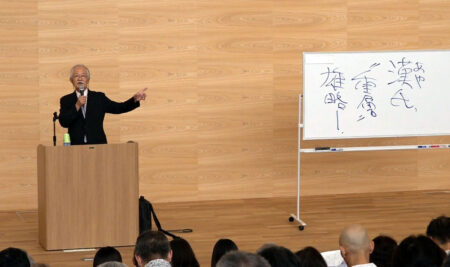

講演する井上先生

井上先生は古代史が専門で、特に稲荷信仰の古代の部分について、その成り立ちや渡来人についての話を、準備された資料を提示して進められました。

ホワイトボードを使用して講演する井上先生

はるか昔から大陸と日本は日本海を海道として結ばれていて、沢山の渡来人が渡ってきました。彼らが朝鮮半島の技術や文化を大量にもたらし、その中でも秦氏が大きな役割を果たしました。伏見稲荷大社は奈良時代に成立したことを資料に基づいてわかりやすく説明されました。

盛況の講演会会場

稲荷信仰も当初は渡来人によって祀られ、農業信仰から始まったものが、その時々の庶民の素朴な信仰も受け入れて現在のような種々雑多な姿に至っているとのことです。今では全国に稲荷神社は3万社以上あるそうです。

休憩後の質疑応答では、参加者のうち4名が壇上にあがり、直接井上先生に質問、回答していただきました。和やかな雰囲気で、講演の内容の理解もより深まり、今回のこの質疑応答の企画は好評でした。(会員 西條貴子)

休憩後の質疑応答では4人が質問

司会の岸本幸子副理事長

受付

(広報 須田信夫)

(写真 須田信夫)