第82回都草歴史探訪会伏見深草部会「伏見の明治維新150年」(18.5.23)

第82回都草歴史探訪会伏見深草部会「伏見の明治維新150年」

◆日 時:平成30年5月23日(水) 雨 午後1時出発

◆集合場所:御香宮神社表門

◆参加人数:21名(会員20名、非会員1名)

◆参 加 費:会員500円 非会員1000円

◆コ - ス:御香宮神社→伏見奉行所跡→魚三楼→駿河屋→東本願寺伏見別院

→土佐藩邸跡 → 寺田屋 → 京橋激戦地 → 電気鉄道事業発祥地

→龍馬避難材木小屋跡 → 薩摩藩伏見屋敷跡 → 大黒寺

初夏の季節、梅雨間近とはいえ当日の降水確率が70~80%の予報のとおり、集合時には止んでいた雨が途中で本降りになりました。悪天候にもかかわらず参加いただいた熱心な方々に対して、各担当者もその熱意に応えることができたと自負しております。

表門(重要文化財)新政府軍(薩摩軍)が陣取った御香宮神社

今回は「伏見の明治維新150年」というテーマに沿って、明治維新の表舞台であった場所を中心にコース設定を行いました。このコースは歴史の教科書では脇役の扱いではありますが、明治維新の頃、伏見の街では京都以上に事件や戦が起っており、歴史上、主役と同様の重要性をもった地域であったことを理解していただけたと思います。

あいさつ及び鳥羽伏見の戦いについて説明(森幸弘部長)

大鳥居扁額

(万福寺第2代住職木庵 揮毫)

御香宮神社及び東側の台地(現在の龍雲寺付近)の砲兵陣地から伏見奉行所に対して大砲を打ち込んで勃発した戦いは、伏見の街を巻き込んで激しい市街戦が繰り広げられた結果、その戦火によって街の西側一帯が罹災した。

表門について説明(石田一郎会員)

伏見義民事件について説明(石田一郎会員)

拝殿について説明(奥本徹夫会員)

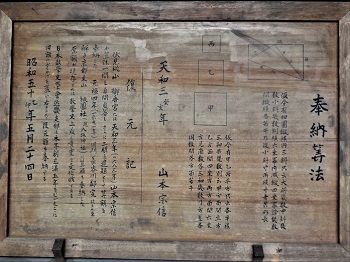

算額は、和算(日本独自の数学)の問題や解法を書いて社寺に奉納された絵馬の一種であるが、これらの算額から当時の和算が西洋数学に一歩も引けを取らない高度なものであったことを伺うことができる。

絵馬堂にて算額の説明を熱っぽく語る奥本徹夫会員

山本宗信奉納の原額は保存されておらず、祇園社(八坂神社)に奉納された長谷川鄰完の算額によって復元されたものが絵馬堂に掲げられている。

山本宗信奉納の算額(復元)

東門鳥居扁額(香淳皇后揮毫)

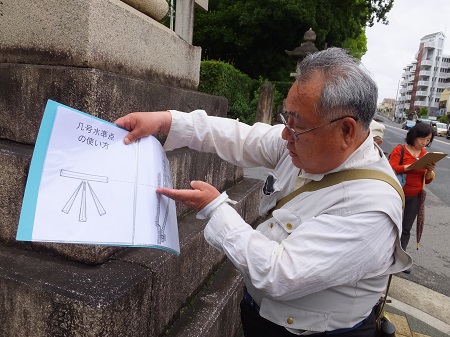

東門燈籠に刻まれた几号水準点について説明(武富幸治会員)

几号水準点

伏見奉行所について説明(芦田喜雄理事)

魚三楼の格子に残る弾痕を眺める参加者

駿河屋の屋号は元々「鶴屋」であったが、徳川綱吉の長女鶴姫が綱教に輿入れした際、「鶴」の字を使うのは恐れ多いとして「駿河屋」に変更された。

駿河屋について説明(武富幸治会員)

伏見別院前の通りは、遠見遮断で城下町の町割りの特色を示すもので、東西南北どこから来ても突き当たる撞木型道路である。

東本願寺伏見別院(会津藩屋敷跡)及び

「四つ辻四つ当たり」について説明(芦田喜雄理事)

会津藩駐屯地跡

伏見土佐藩邸跡にて説明(芦田喜雄理事)

寺田屋を巡る論争は、初代伏見町長の江崎権兵衛氏が寺田屋旧蹟地のほか、周辺の土地の取得や売却の経緯等を辿ることによって一応の解決をみた。

寺田屋について説明(森幸弘部長)

ここ京橋付近で起こった激戦が後の長州藩による禁門の変の前哨戦となった。

伏見口(京橋)の激戦について説明(森幸弘部長)

京橋横に建つ

伏見口の戦い激戦地跡の石碑

電気鉄道事業発祥について説明(安田富枝会員)

龍馬の避難小屋について説明(安田富枝会員)

薩摩藩伏見屋敷について説明(安田富枝会員)

八代美津女らが西南戦争の兵乱を避けて京都に向かう途中、美津女が子を身ごもって亡くなり、薩摩ゆかりのこの寺に葬られた。この墓には幽霊子育て飴の伝説が伝えられている。

大黒寺(薩摩寺)について説明(森幸弘部長)と「おさすり大黒さん」

大黒寺墓地で薩摩九烈士、平田靭負及び八代美津女の墓ついて説明

(森幸弘部長)

幽霊子育て飴伝説のある

八代美津女のお墓

薩摩藩九烈士のお墓

この度,参加された方々には明治維新の頃の伏見について新しい発見があったと思います。雨の中、最後までコースを巡って頂いた参加者に対して深く感謝いたします。

伏見深草部会部長(伏見深草支部長) 森 幸弘

写真:奥本徹夫・熊谷喜輝

広報:熊谷喜輝