第120回都草歴史探訪会(伏見深草部会)『仁王門通を歩く』(2025.10.24)

第120回都草歴史探訪会(伏見深草部会)『仁王門通を歩く』(2025.10.24)

日時 令和7年10月24日(金) 12:00受付 12:30出発

集合場所 地下鉄東西線 「蹴上駅」改札口

参加人数 31名、スタッフ6名

参加費500円 他に無鄰菴入場料600円(京都市内在住、70歳以上無料)

・コース概要

仁王門通りは東西の通りの一つで、西は川端通から、東は蹴上交差点で三条通りと合流する全長約1.7㎞の通りです。三条通の蹴上交差点から東大路通までは道幅が広く三条通のバイパスとして機能していますが、東大路通から川端通までは、西行一方通行の狭い住商混在の道となっています。

仁王門通の名称は、沿道の頂妙寺の仁王門に由来すると言われています。1708年の「宝永の大火」による民家、寺院の移転により、現在の位置に開かれたと考えられます。

今回はインクラインから始まり、琵琶湖疏水記念館、無鄰菴をそれぞれ2班に分かれて見学し、再び合流をし信行寺を目指すコースとなりました。

最後は頂妙寺で約3時間の行程でしたが、一人の脱落者もなくたどり着くことができました。ご協力に感謝申し上げます。

蹴上駅を出発

①ねじりまんぽ 安田富江会員の説明

ねじりまんぽの由来と役目などを安田会員が説明。併せて北垣国道京都府知事が揮毫したトンネルの入り口の扁額の案内もしました。

ねじりまんぽの説明(安田富江会員)

ねじりまんぽの内部、レンガが斜めに積まれている

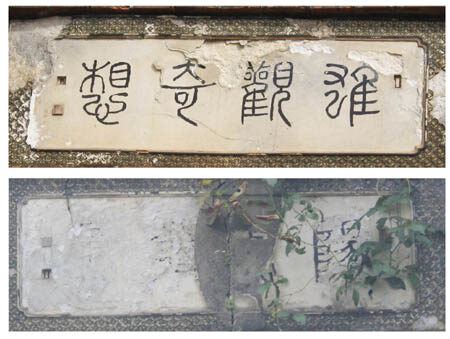

ねじりまんぽの扁額、上は西側「雄観奇想」、下は東側「陽気発處」

②インクライン 岡本学会員の説明

明治の初めに「琵琶湖疏水」が造られた経緯と京都の産業振興と京都市民の生活の向上に果たした役割などを説明しました。また、インクラインが造られた目的と、途中で水車動力ではなく水力発電に切り替えられた状況などの説明を行いました。

インクラインの説明(岡本学会員)

インクラインを無鄰庵と疏水記念館へ

③無鄰菴、琵琶湖疏水記念館

2班に分かれそれぞれ見学しました。無鄰菴については係の方が約10分間全体の説明をしてもらい、その後庭園、茶室、洋館を自由に散策する時間となりました。琵琶湖疏水記念館は各自で自由な見学でした。

琵琶湖疏水記念館を見学

琵琶湖疏水記念館に展示されているジオラマ

琵琶湖疏水記念館

無鄰庵に到着

紅葉が始まった無鄰庵庭園

無燐庵会議が開かれた洋間

④信行寺 寺井敏信会員説明

お寺がこの地に移ってきた経緯と伊藤若冲が描いた「花卉図」を中心に案内をしました。

信行寺の説明(右端が寺井敏信会員)

信行寺

➄頂妙寺 久世幸男会員説明

このお寺が移転を繰り返してきた経緯と、仁王門が通りの名前の由来となった背景などを中心に案内をしました。

(会員 岡本学)

頂妙寺

頂妙寺の説明をする久世幸男会員

頂妙寺の仁王門

(広報 須田信夫)

(写真 須田信夫)