第147回研究発表会報告、堂園 光子 会員、俊藤 靖 会員(25.11.4)

第147回研究発表会報告、堂園 光子 会員、俊藤 靖 会員(25.11.4)

YouTube 期間限定 11月14日(金)から11月20日(木)午後5時まで

会員のみ限定公開

◆日 時:令和7年11月4日 午後1時10分~午後4時00分

◆場 所:ひとまち交流館 京都 2階

◆研究発表:1.光仁天皇から桓武天皇まで 堂園 光子 会員

2.鳥山検校の高利貸「座頭金の元組織と当道坐」 俊藤 靖 会員

◆参加人数:ひとまち 18名

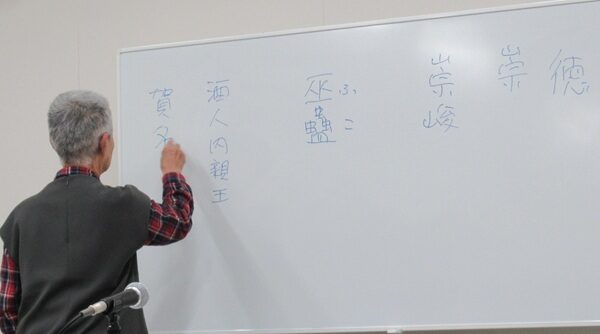

第1部は、光仁天皇から桓武天皇まで 堂園 光子 会員 です。

今回は、光仁天皇から桓武天皇までをお話しさせていただきました。

称徳天皇の崩御は怪しいところがあり、歴史物語「水鏡」では藤原式家、藤原百川の陰謀をにおわしています。

その後、白壁王が光仁天皇となり、そして、山部親王が桓武天皇となりました。

桓武天皇は出自に大きな問題がありました。

母の高野新笠が皇族ではなく、渡来人だからです。

桓武天皇はその母を百済の武寧王の子孫だと主張しました。

高野新笠は、それを裏付ける為に、和気清麻呂に武寧王の子孫だという系図をつくらせました(「和誌譜」)。

これは「日本後記」延暦18年2月21日条に書いてあります(発表では「続日本紀」と間違って言いました。訂正いたします。すみませんでした)。

桓武天皇は今日の京都の基礎をつくった天皇です。

まだまだお話ししたいことがあります。

次回も引き続き桓武天皇のお話をする予定です。

(堂園 光子 会員)

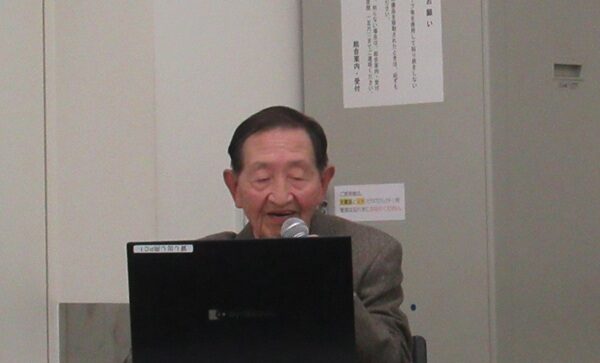

第2部は鳥山検校の高利貸「座頭金の元組織と当道坐」 俊藤 靖 会員です。

当道座は南北朝から室町時代に京都で誕生し、江戸時代、現在の洛央小学校付近にあった盲人男性の全国互助組織です。

当初、平家物語を琵琶で弾き語る琵琶法師から始まり、琴・三味線・針灸・按摩へと職域を伸ばし、江戸期に大河ドラマ『べらぼう』に登場する鳥山検校で知られた座頭金・高利貸までに至った歴史・組織を概説しました。

盲人は、奈良~平安時代、悲田院や寺院に収容され慈悲を受けるのみ生活でしたが、妙音成仏の思想により僧侶が仏の前で琵琶などを演奏し供養することが行われるようになり音感のよい盲人たちが声明や琵琶を学び、自立できる琵琶法師となりました。

信濃前司行長により平家物語が作られ盲人の生仏が弾き語り、盲人の口承文芸『平家物語』が成立、明石覚一により当道座がつくられ、幕府に容認されて世界的にも稀な盲人の全国的な互助組織が長く明治4年まで存続しました。

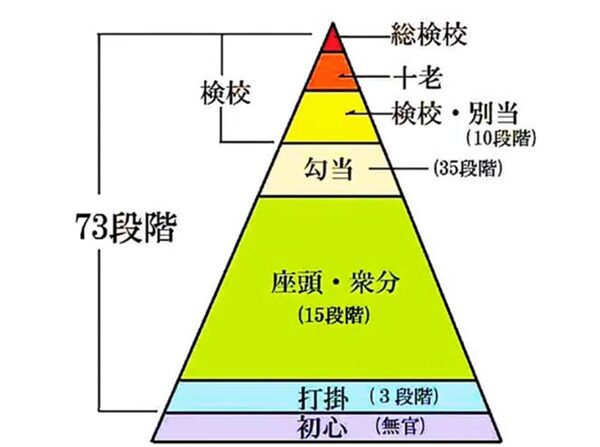

その間、組織維持のため江戸幕府や清華家久我家の権威を背景に座内の階級(座頭・勾当・別当・検校)を官位、金銭には官金、といった言い方で権威付を行い、座内の階級(官位)を金銭にて購入する制度を徹底、階級の上下関係は厳しく維持されました。検校になるまでには719両もの資金を要しましたが検校には一部の高利貸を行った鳥山検校等を除けば、優れた人物が輩出されています。

将棋では石田検校、芸能では三味線の石村検校・柳川検校、筝曲では八橋検校、医学鍼灸では杉山和一検校、学問では塙保己一検校などで当道座の組織維持、存続に大きく貢献しました。現在でも当道座の芸能を継承する音楽会:京都当道会などが活躍されています。(会員 俊藤 靖)

(広報部 岸本 幸子)