第145回研究発表会報告、野津 隆 会員、八木澤 哲雄 理事(25.9.11)

第145回研究発表会報告、野津 隆 会員、八木澤 哲雄 理事(25.9.11)

YouTube 期間限定 9月19日(金)から9月25日(木)午後5時まで

会員のみ限定公開

◆日 時:令和7年9月11日 午後1時10分~午後4時00分

◆場 所:ひとまち交流館 京都 3階

◆研究発表:1.京(みやこ)の山林寺院を知ろう!その2檜尾古寺跡と安祥寺創建の謎とは? 野津 隆 会員

2.「平安時代の御霊会 ~そのはじまりから山鉾の登場まで~」 八木澤 哲雄 理事

◆参加人数:ひとまち 21名

第1部は、京(みやこ)の山林寺院を知ろう!その2檜尾古寺跡と安祥寺創建の謎とは?野津 隆 会員 です。

京都に遺構を残す山林寺院として山科に建立された安祥寺。吉祥山宝塔院安祥寺は平安時代初期9世紀に仁明天皇女御藤原順子(809~71)の発願により建立されました。

開基は入唐僧恵運(798~869)。斉衡8年(856),寺の北方50町がさらに施入され伽藍が建立されました。山上に位置する伽藍を上寺と呼びました。のち勧修寺や高野山の支配が強まり,上寺は南北朝の兵火で焼失し,五大堂本尊などは東寺観智院に移されました。

上寺は何故この位置に作られたのか?貴重な史料として「安祥寺資材帳」には安祥寺の境内(四至)は「北限所檜尾古寺」と記されており、近年檜尾古寺の遺構が明らかになりました。藤原順子が何故この場所を選んだのかについてその背景として檜尾古寺の発願者として藤原南家出身で後山階大臣と号した藤原三守が上安祥寺のほぼ600m北方に創建したのではと推察しました。三守が嵯峨天皇と淳和・仁明の三帝を支え、参議から右大臣まで上り詰めた背景に橘安万子(あまこ)(嵯峨皇后橘嘉智子の姉)との結婚という後ろ盾がありました。

また漢学に通じ、嵯峨天皇のサロンへの出入りを通じて空海との親交を深める内に、真言宗の壇越にまでなったと見られます。

また、三守は左九条の私邸を空海に提供し、天長5年(828)12月には空海がその場所に

綜芸種智院を設置しました。

藤原南家出身ではあるが、嵯峨・仁明両天皇や藤原北家の冬嗣とも婚姻関係で結ばれていた三守の存在は冬嗣の後継者となった良房とともに仁明天皇を支える存在でした。藤原氏ゆかりの山科の地に三守の姪である順子が空海の孫弟子恵運とこの地を選び建立した・・

そう考えてみると合点が行くような・・・

尚、現在の安祥寺は江戸時代に徳川家綱の命により境内地の大半を毘沙門堂に譲り、移転したものです。ただ現在、本堂に祀られるご本尊十一面観音立像(重文)はその制作年代が奈良時代とされているのでひょっとしたら三守のゆかりの檜尾古寺に祀られていたのかもと根拠のないロマンを思いめぐらしております。今回の発表には檜尾古寺遺跡の発見他、山林寺院研究の一人者梶川敏夫先生や京都女子大学考古学研究会他に熱心なご指導・ご支援を頂きました。ありがとうござました。(野津 隆 会員)

第2部は「平安時代の御霊会 ~そのはじまりから山鉾の登場まで~」八木澤 哲雄 理事です。

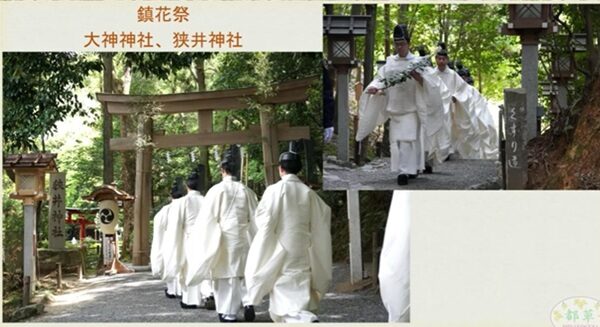

平安時代に始まった「御霊会」のはじまりと変遷について、記録に残る断片をつなげてどのような行事だったのかを考察し、再現を試みました。当時をイメージしやすいように、現在行われている行事の中から、当時と変わりがあまりないと思われる画像を使用しました。庶民の記録がほとんど無いなか、貴族の日記などにわずかに記載されている出来事についてもとりあげました。

(1)平安時代の都のまつりはどのようなものだったのか

現在も行われている祭りで最も古いのは「加茂祭(現在の葵祭)」と考えられます。その後、大宝律令が制定されて国家が行う祭礼が定められ、平安後期まで続けられました。そのほとんどが私祭として形を変えて現在でも行われています。例として大神神社の鎮花祭と、玄武やすらい祭などです。

(2)御霊会と御霊社のはじまり

「御霊信仰」とは、政争に巻き込まれて非業の死をとげた者が恨みを残し、その相手などに災いをもたらすという考えで、特に皇族や高貴な者、為政者であれば社会全体に対する災いとなるというものです。平安遷都の少し前、鎮魂慰撫のための「御霊社」が勅命で建立され、やがて国家祭祀の「御霊会」が行われるようになります。

最初に行われたのが「神泉苑御霊会」で、禁苑を開放して行われました。文字記録しか伝わっていませんが、国の雅楽寮が行っていたことなどから、当時同じように行われていたと考えられる「四天王寺・聖霊会」を参考に当時の様子の再現を試みました。

御霊会はブームとなって、数年後には祇園御霊会が行われます。これが今の祇園祭の始まりと考えられています。この時神輿の渡御も始まりました。やがて御旅所が設けられ、民衆にとって身近な祭りとして発展します。神輿の巡行路の変遷は地図にまとめました。

その後も紫野、花園など各地で御霊会が始められ、その度に多くの人々が殺到していたようです。祇園御霊会には山車の原型のようなものが出されますが、直ちに止められました。

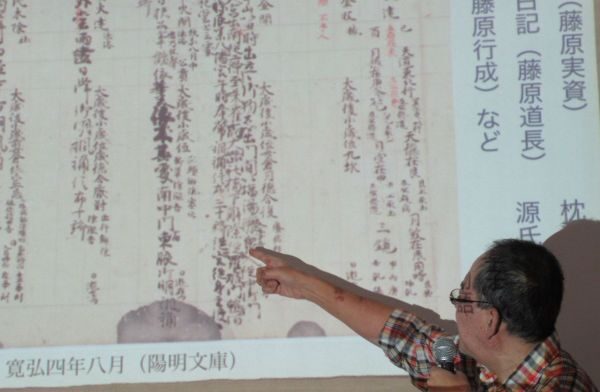

(3)御霊会その後

平安時代後期の「年中行事絵巻」を参考に、平安後期の「祇園御霊会」の様子を考察しました。当時は神仏習合の時代で、御霊会も神祇(神事)と仏事(法要)、奉納行事で構成されていましたが、徐々に仏事と奉納行事中心に変化していく様子が公卿日記などにみられます。奉納行事も次第に民衆中心に行われるようになり、現在見られる山鉾や剣鉾などは南北朝時代に誕生したと考えられています。(理事 八木澤 哲雄)

(広報部 岸本 幸子)