第143回研究発表会報告、福井 大作会員、冨永 正治会員(25.4.24)

第143回研究発表会報告、福井 大作会員、冨永 正治会員(25.4.24)

YouTube 期間限定 4月28日(月)から5月4日(日)午後5時まで

会員のみ限定公開

◆日 時:令和7年4月24日 午後1時10分~午後4時00分

◆場 所:ひとまち交流館 京都 3階

◆研究発表:1.人間だけの文化「葬送儀礼と墓制」その3 福井 大作会員

2.『椿井文書-日本最大級の偽文書』 冨永 正治会員

◆参加人数:ひとまち 20名

第1部は、人間だけの文化「葬送儀礼と墓制」その3 福井 大作会員 です。

今回は目を世界に転じ「世界の葬送儀礼」について考察します。

①宗教別・・・死生観は宗教によって大きく異なり、葬送習慣にも大きな影響を与えている。

〇キリスト教、イスラム教は世界の終末時の最後の審判と復活に肉体が必要なので土葬が基本である。

儒教も陰陽説から魂は天に昇り、遺体は土葬とした。近年、火葬解禁・宗教離れ・地理的あるいは経済的理由などで徐々に火葬が増加している。

〇ヒンドゥー教、仏教は輪廻転生の思想から火葬を一般的な葬法としている。

世界の火葬率は①日本99.97%を筆頭にアジアの国は仏教の火葬主義や儒教の教えが薄らいで来たのに比例して火葬率が高い。

②様々な葬送法・・・地域や宗教、文化によって多岐に亙る.

特異な葬法では▼ミイラ葬:不死の願望の具現化(古代エジプト・南米アンデス・インドネシアのトラジャ族・シルクロードなど)

▼獣葬:猛獣に食べさせる(アフリカ) ▼鳥葬:遺体をハゲタカに食べさせる(チベット)

▼樹木葬:環境にやさしい現代型の自然葬(日本でも増加中)

以下は「死後の自然回帰」という新しく開発された葬送スタイルである。

▲冷凍葬(フリーズドライ法) ▲堆肥葬(有機還元葬) ▲アルカリ加水分解葬 ▲宇宙葬(バルーンやロケット打ち上げ。日本でもすでに実施)

③ 国別の葬送儀礼・・・その国の宗教や風土、歴史的な風習、生活文化により多種多様である。

同じアジアでも韓国や中国、台湾は日本と違い元来派手で賑やかな葬式が行われる。

また民族性を反映してガーナでは「棺桶ダンス」やオーダーメイドの「変わった形の棺桶」が登場する。

メキシコも明るいラテン系民族らしく毎年「死者の日」に国中でパレードやパーテイが開かれる。

アメリカは宗教離れが加速し、葬送は教会ではなく葬儀産業が仕切るようになり、自分で自分の葬儀をデザインできる「葬儀保険」がビッグビジネスになっている。

我々は心配してもしなくても死亡率100%です。

死を意識することで自分自身の価値観や死生観を見直す。

そうした前向きな姿勢は心身の健康を保つにも大切なことと思われます。

(会員 福井 大作)

第2部は『椿井文書-日本最大級の偽文書』 冨永 正治会員です。

椿井文書は、江戸時代後期、山城国(現木津川市)の国学者で豪農の椿井政隆(1770~1837年)が著した古代・中世の絵図、系図、寺社の由緒など一連の偽文書で、その数は数百点、付随する文書も含める1100点余りにのぼります。椿井の地元の南山城地域と、一時在住していた近江地域を中心に岐阜県、福井県にも広がり、関係する地域では市町村史の再検証を迫られる大きな問題となっています。

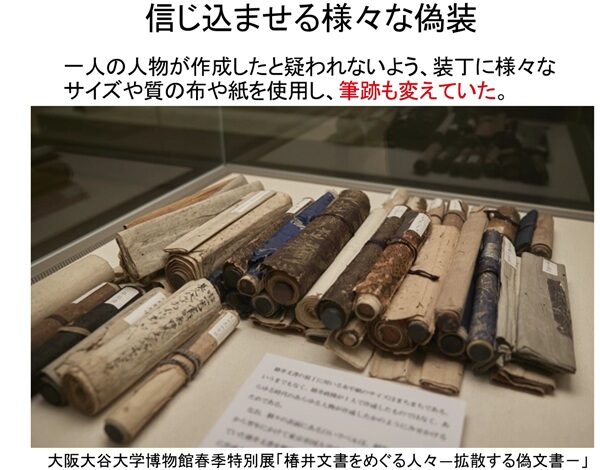

日本では歴史上、無数の偽文書が作成されてきましたが、椿井文書は以下の点でそれらと違って実に巧妙に作られており、真実を信じこませるためにかける手間や労力にも並外れたものがありました。

① 「紙や絵具が新しい」との指摘を言い逃れるため、中世の文書を書写したことにしていた。

② 偽文書を1枚単独で作成しても信憑性が疑われやすいので、A村で偽文書を作ったら、A村と直接関係のないB村でもA村と整合性を持たせた偽文書を作って、ウソをバレにくくしていた。A村の史料の内容が、遠く離れた地域にあるB村の史料と一致すれば、つい信じてしまう。(まさかA、B両村の史料が同一人物の作とは思わない)

③ 10種類以上の筆跡を使い分けた。また何種類もの紙や布を使い分け、体裁も変えていた。

④ 当時からすると新しい17世紀以降の、「反証しやすい」時代の偽書は作らなかった。

⑤ 偽書と指摘されないように、知識人の多い京都や大坂など大都市は避けた。

椿井文書を長年研究してこられ、『椿井文書-日本最大級の偽文書』(中公新書)の著者でもある中京大学の馬部隆弘教授によれば「実物を見れば、偽書と見抜くことはそれほど難しくない」のに人々がなぜ偽りに気付かなかったのでしょうか。その背景には史実としての正しさより、下のような利用価値を優先する人々がいたと馬部教授は言います。

• 寺の格、神社の格を上げたいと願う住職や神官、檀家や氏子たち

• 土地の領有をめぐる裁判で優位に立ちたいため、所有権や利権のお墨付き、裏付けが欲しい人々

• 先祖が武士や有力者であったことにしたいため、それに合った系図が欲しい人々

• 地域的コンプレックスから「自分たちにはかつて栄光の歴史があった」と信じたかった人々

• 「謎の古文書」という甘美な響きに幻惑された郷土史家

• 怪しさに気づいても、行政や郷土史家との軋轢を避け、口を閉ざしてきた研究者

それでは椿井文書は全く役に立たない代物なのでしょうか。椿井政隆は文書作成にあたってその地域を現地調査し、一定の事実の上に少しずつ嘘を織り込んで制作する傾向がみられます。椿井文書は当時の人々が希望する歴史に沿って作られたので、当時の勢力争いや力関係、人々の心情、歴史観を分析する貴重な材料でもあります。偽文書であったとしても、それが作られた背景を探ると、その時代の理解が深まり、椿井文書に紛れている史実を探しだせば歴史書としての利用価値は十分あると言えます。(会員 冨永 正治)

(広報部 岸本 幸子)