第140回研究発表会報告、野津 隆会員、高木 哲会員(24.12.20)

第140回研究発表会報告、野津 隆会員、高木 哲会員(24.12.20)

YouTube 期間限定 12月26日(木)から1月3日(金)午後5時まで

会員のみ限定公開

◆日 時:令和6年12月20日 午後1時10分~午後4時00分

◆場 所:ひとまち交流館 京都 3階

◆研究発表:1.「東山に京(みやこ)の菊と如意寺跡を辿る」 野津 隆 会員

2.「京都盆地の活断層と地震(正しく恐れて命を守るために)」 高木 哲 会員

◆参加人数:ひとまち 24名

第1部は、「東山に京(みやこ)の菊と如意寺跡を辿る」 野津 隆 会員 です。

前半は京都周辺に残る「山林寺院」ついて、山背の国に築かれた古代仏教寺院がどのような経過をたどり、今に至るのかを東山連峰の皆さんおなじみの通称「大文字山」(正式には如意ヶ嶽に遺跡として残る「如意寺」を例としてお話します。

少し脱線して京都三山(東山・北山・西山)の山容が平安京遷都から同じように人々の目に

映ってきたのか、植生がどう変わっているのかを300年前、150年前、100年前の京都五山送り火の箇所と場所の変化で振り返りました。

仮説ですが、近世初期(室町から江戸時代中期位)は東山・北山・西山は「剥げていた箇所」がかなりあったことが「都図絵」や風景画から凡そ推察でき、このことが「送り火」を定点で行なってこられたことにつながると思います。

今は植生が伸びて京の町からは眺めることの出来なくなった例として、洛北鞍馬二ノ瀬の「い」型が明治中頃からなくなってしまったことを挙げてみました。

さて「如意寺」ですが平安時代に天台宗寺門派の「三井寺(園城寺)」の別院として山城・近江にまたがる如意ケ嶽山中に開かれ、京都鹿ケ谷から大文字・如意ヶ嶽・長等山を経て園城寺に至る「如意越え」で結ばれていた山林寺院であったようです。

園城寺に残る古図で往時立派な伽藍や堂宇が山中にあった様子がわかります。

現地探訪で園城寺から鹿ケ谷まで何度か踏査を試みましたが山中に残る「雨社大神」、西に下って大文字山火床からの京のまちの眺望と「楼門の滝」、そして「俊寛の山荘」跡くらいしか確認できません。中世までの「如意越え」道は健脚向きトレッキング道となっていました。

後半は植生の変化を象徴する京の菊の名所だった「菊渓川」とそれが植物名称となった「キクタニギク」の現状のお話です。京都の菊の名所は実は少なく、嵯峨大覚寺の「サガギク」、貴船・善峯寺・宇治恵心院・奥嵯峨の塔での「貴船ギク」(実は菊でなく「シュウメイギク」が自生したもの)、そして左京区の辺境の地、久多に「ヨメナ」を改良して栽培しているその名も「北山友禅ギク」位です。

「キクタニギク」の自生地をわくわくしながら探索してみました。結果は八坂神社南門前からの「広河原」が実は古来「菊谷川・轟川の合流河原」であったことに由来すること。

菊谷川は祇園を流れ鴨川に注いでいたことなどがわかりました。

脱線して菊渓には「雲居寺」が京の大仏として室町中期まであったことその跡地が「高台寺」であること。高台寺の池には今も菊谷川の水が利用されていること。

京都の代表的な料亭「菊乃井」さんは菊谷川が店横を流れているが菊谷の「菊」が名称のもと

ではなく、「菊乃井」と呼ばれる大輪の菊の花を思わす井戸水の湧き出るから出ていることなど

現地での聞き込みからわかったこともありました。

「北政所(ねね)」が秀吉を祀った「高台寺」界隈はかつては菊の名所で親しまれた雅な地であり、広河原には明治まで祇園に引けを取らない芸達者な舞上手の「山猫芸者」が多数いた花街であったことが「石塀小路」に足を踏み入れて偲べました。現地では「キクタニギク」は、菊渓に取り戻すべく復活の活動に取り組んでいますが、ただ残念ながら未だ自生できていないようです。

機会があれば山林寺院比叡山延暦寺と「叡山菊」「エイザンスミレ」のお話も調べてお伝えしたく

思っております。(会員 野津 隆)

第2部は「京都盆地の活断層と地震(正しく恐れて命を守るために)」 高木 哲 会員です。

日本は有感地震が年間2000回以上起こる世界的にもまれな「地震大国」です。一方科学は進歩しましたが、地震の予知は長年の研究にもかかわらず未だに出来ない状況で、政府も平成29年「地震の予知は現状の科学的知見では難しい」と発表。代わりに「地震臨時情報」を出すことにし8月8日日向沖地震で「南海トラフ地震臨時情報」を出しましたね。(幸い大地震は発生せず)

地震はプレートのぶつかりでの海溝型(東日本大震災)とその圧力で基盤が破壊される活断層型の2種類です。このうち京都盆地で被害が予想されるのは西山・東山にたくさん発見されている「活断層型」です。例えば長さ50km「花折断層」では死者5400人想定されています。(南海トラフでは京都の死者800名)

日本は「ユーラシア・北米・フイリッピン・太平洋」の4つのプレートが狭い島国に押し寄せ、列島地下に多くの歪が発生、2000を超える活断層も発見。ただ地下の岩盤上には多くの土砂(大阪平野2500m、京都盆地850m)が被さっておりまだ発見されていない活断層も多数あるといわれています。

さて地震の対策としては「発生することを前提にし、自分の命は自分で守る」を前提とし備えましょう。およそ防災後の対応として公助(国・自治体)共助(地域町)自助があります。地震大国にも関わらず公助が遅れているといわれています。4月の台湾地震では、停電・断水・シャワー、トイレ完備の避難所が半日で準備(有事対策で)、日本は熊本、能登でも露呈しましたが停電・断水も99%復旧が2~3か月かかっています。

この理由はたくさん言われていますが、対応体制の脆弱(内閣府防災体制110名、大阪市防災担当44名、京都市は未発表ですが20名前後?)もその一つです。

しかし現在でも「防災ハザードマップ(区役所単位であり)・避難所・備蓄予定場所(京都で326所)」情報としてあります。そのほか国土地理院で避難ルートマップや家族との連絡のためのNTT「災害伝言ダイヤル」も確認しておきましょう。何を備蓄すべきか?「東京や大阪備蓄ナビ」で確認するのもいいでしょう。但し高齢者夫婦でもすべてそろえると四畳半一ぱいになるそうですが。

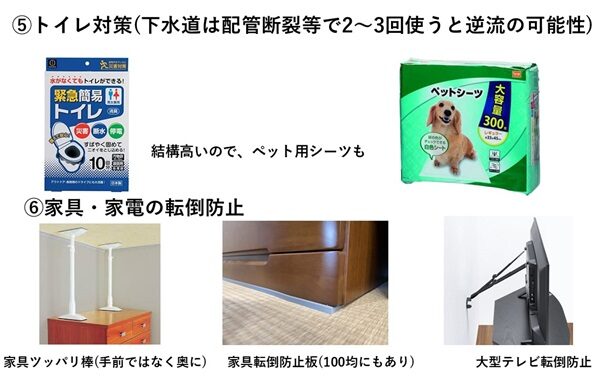

神戸で阪神淡路大震災経験者としては、誰もすぐには支援してくれないを前提に最低1週間は自立できる「無理のない対策」が必要です。まずは部屋や寝室を見回して家具や家電、食器棚などの転倒防止対策、備蓄としては水(3リトル/日人)、カセット料理器、スマホの電源対策、それと足の確保で、私は地震後車のガソリン半分で満タンにすることを心がけています。(ガソリン劣化という意見もありますが30年問題なし)

食べ物の備蓄は悩ましいですね。備蓄を日常生活に組み入れる「ローリングストック」なかなかできません。しかし東大防災研の調べでは高齢者夫婦の家庭では、冷蔵庫やストック棚などに1週間分以上食いつなげる備蓄が9割の世帯であったそうです。少し安心?

地震は必ず起こるを前提に、想像力を生かして「自分の命は自分で守る」で対策しましょう。(会員 高木 哲)

(広報部 岸本 幸子)