★今様合の見どころの一つ 白拍子によります‘即興の舞’から

「今様合 松殿十五ヶ日」を見学~宇治市木幡~(13.11.13)

摂関家邸宅があった宇治市木幡の松殿山荘(しょうでんさんそう)にて 十五日連続今様合が開かれるということで、都草文化交流会では この平安貴族別業の地宇治松殿址によみがえるいにしえの歌遊 今様合の見学をいたしました。今様は約千年前に京で流行した歌謡で、有名な歌に「遊びをせんとや生まれけむ…」があります。また歌詞集「梁塵秘抄」を編んだ後白河院が 承安4年(1174)十五夜にわたり法住寺にて今様合を催されました。

今様合見学前には 不焼山能化院にて恵心僧都作と伝わる「やけん地蔵」等を拝観、すぐ近くの宇治陵総拝所にもまいりました。

◆日 程 2013年11月13日(水)

◆集合時間 12時30分集合

◆集合場所 JR奈良線木幡駅

◆コ ー ス JR奈良線木幡駅⇒徒歩約5分⇒不焼山能化院「やけん地蔵」等拝観⇒徒歩30秒⇒宇治陵総

拝所(1号陵)13時20分出発⇒徒歩約20分(途中木幡東中交差点からは約250m上り坂)⇒

松殿山荘 今様合見学(14時~15時)

◆参加費用 2000円

◆参加人数 24名

★不焼山能化院 新収蔵堂

★不焼地蔵尊 恵心僧都の彫刻と伝えられています

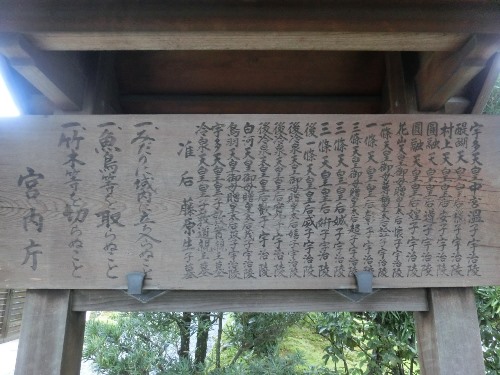

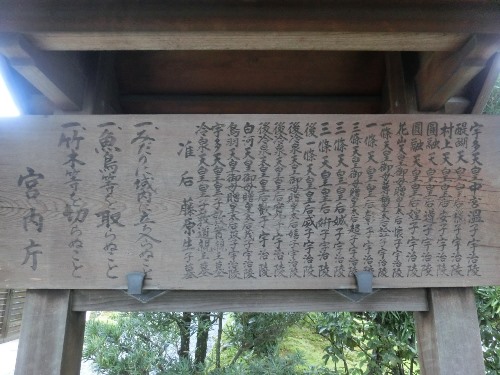

★宇治陵総拝所について

★250m位続く坂

★松殿山荘 紅葉が色づきはじめて…

★大門から

★今様合について

★詠題「夢」

★詠題にちなんだ今様を即興で詠む

★会員の皆様も今様に挑戦!

★さて今様歌の出来映えは?

★判者によって勝敗の判がくだされます

★勝った歌には白拍子により即興で舞が付けられます

★対決の後には歌人をねぎらう宴が催されます

★みなさま いかがでしたでしょうか?

「今様合 松殿十五ヶ日」などの見学記

去る11月13日、JR奈良線・木幡駅に理事長ほか約20名の会員が集合。目的は松殿山荘の「今様合」の公演と近隣の旧跡の探訪でした。木幡地域は藤原道長が建立した「浄妙寺跡」や「宇治陵」などの貴重な遺跡があります。宇治観光ボランティアガイドに案内を願った中で印象的だった「能化院」(のうけいん)と松殿山荘を舞台とする「今様合」について体験の感想を綴ってみました。

① 兵火を逃れ自ら避難したという能化院の「不焼地蔵」と「常盤御前の腰掛石」

能化院の地藏尊は平治の乱で本尊が焼失の憂き目に会った際に、ひとり林中に飛び去り難を逃れたとの言い伝えがあります。大文字の送り火の起源のひとつに、浄土院の本尊・阿弥陀如来が大文字の山上に飛び光を放ったという霊験譚がありますがよく似ていますね。恵心僧都の作と伝えられるこの仏像は、重文として収蔵堂に安置され「非公開」扱いのところを特別に拝観させて頂きました。また庫裡の庭には義経の母が3人の子を抱えて逃避行で、しばしの休息をとったという「常盤御前の腰掛石」と呼ばれる苔むした庭石があります。ここで思い浮かぶのは伏見街道にある宝樹寺の「雪除けの松」です。本当に京都の歴史散策は広がりと奧深さがありますね。

★「常盤御前の腰掛石」

② 関白藤原基房の邸宅の跡地を舞台に優雅な「今様合」の公演

今様は平安時代の終りに流行した歌謡で後白河院が愛好し「梁塵秘抄」が編纂されたことで有名です。古来、日本では左右の組に分かれていろいろなものの優劣を競う「合物」が好まれてきました。例えば草の根の長さを競う「根合」がありますが、上賀茂神社の競馬会神事で行われている菖蒲根合わせの儀はその名残りともいえそうですね。「今様合」も合物の一種です。歌の詠みぶりを競う歌合せに対して今様合は、歌の朗詠の優劣を競ったようです。史料に残る今様合の記録では後白河院が催した十五夜連続があり、松殿十五ヶ日もこれにちなんでの開催期間とのことです。大書院の広間(30畳)を会場に繰り広げられるロマン溢れる平安朝の典雅なパーフォーマンス。作歌の朗唱と白拍子による即興舞などに、すっかり魅了されました。フィナーレの出演者と客が一体となっての今様歌の斉唱も自然に溶け込むことができました。

② 松殿山荘の敷地内の探訪

「今様合」の公演もさることながら会場の「松殿山荘」に入場できるという嬉しい機会に恵まれて、私は公演の終了後4万坪に及ぶ広大な敷地内を1人で忍びやかに歩いて見ました。当山荘は松殿と呼ばれた関白・藤原基房の別業の地ですが、現在の建物は数奇者・高谷宗範が設計したもので、10年に及ぶ歳月をかけて完成させた館には茶室が多く含まれています。関白の屋敷を囲っていた土塁の跡は枯れ草が茂り至る所にマムシ注意の掲示が目立つため足取りは恐る恐る、心はワクワクの散策でした。庭園3,000坪、建坪1000坪、席数17席という概要ですが、印象的なのは眺望を楽しめるという茶室・眺望閣と釈迦などの聖人を祀る聖賢堂。いずれも雰囲気の漂う異色の建物です。また山荘の奥には天満宮社や筆塚などもあります。驚いたのは土手の内部に宇治陵墓30-1号墳、3号墳と藤原道長の墓と伝えられる31号墳を発見したことです。 以上の通り寸描の域を出ませんが、有意義な企画に参加させて頂いたことを心から感謝しています。

★聖賢堂 (右)

★眺望閣

★紅葉が…

( 投稿・写真: 蒲田晧兵 都草会員)

(事務局 小松香織)