第26回文化交流部会 「京都御苑で和歌と歴史を楽しむ」(2018.11.8)

第26回文化交流部会 「京都御苑で和歌と歴史を楽しむ」(2018.11.8)

日時:平成30年11月8日 午前10時~12時

京都御苑で和歌と歴史を楽しむ 参加者19名

コース:閑院宮邸~鷹司邸址~桜町跡(紀貫之邸址)~建礼門~仙洞御所~土御門第跡~

染殿井~中山邸址

京都御苑は、京都千年の歴史の中核の地であり、平安時代は公家屋敷、里内裏が点在していました。中世には戦国武将が御所に参内し、修理、再建を行い、幕末には禁門の変で火花を散らした場所です。そんな京都御苑を、時代時代に詠まれた和歌を楽しみ、木村哲夫会員の説明を伺いながら巡りました。

今回は行程を

①「禁裏」 京に都が置かれた974年~1867年

②「望月」 王朝時代から保元の乱までの794年~1156年

③「群雄」 関ヶ原までの1156年~1600年

④「攘夷」 大政奉還までの1600年~1867年

の4つに区分、その時代に詠まれた和歌を通して、歴史上で活躍した人々の説明をしていただきました。

閑院宮邸前を出発

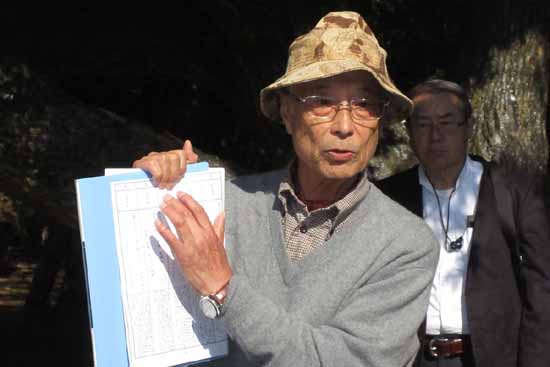

「攘夷」徳川慶喜、久坂玄瑞の説明をする木村哲夫会員(鷹司邸址)

鷹司邸址を出発、仙洞御所へ

色づき始めた御苑の楓(鷹司邸址近く)

仙洞御所から桜町跡へ

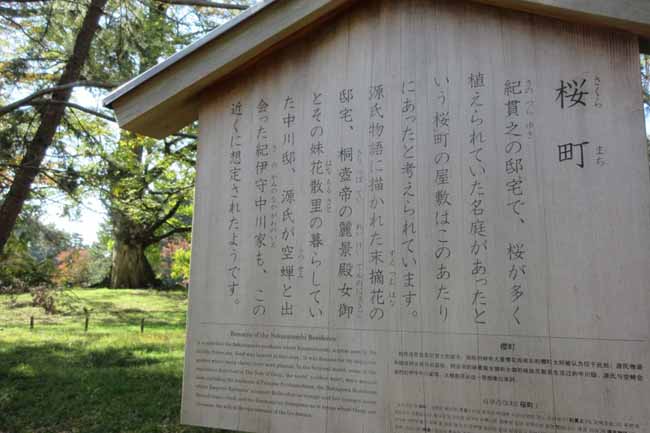

桜町跡(紀貫之邸址)駒札

「群雄」京都御所の説明をする木村哲夫会員(建礼門前)

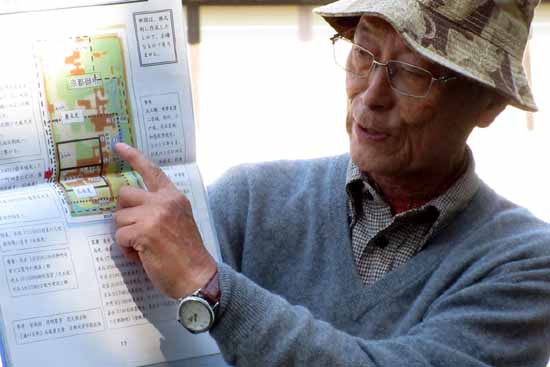

土御門第跡で「望月」の説明をする木村哲夫会員

藤原道長が詠んだ望月の歌を絵で説明する西田民子会員(土御門第跡)

彰子の和歌を詠む須山里己会員(左)と定子の和歌を詠む藤井久美子会員

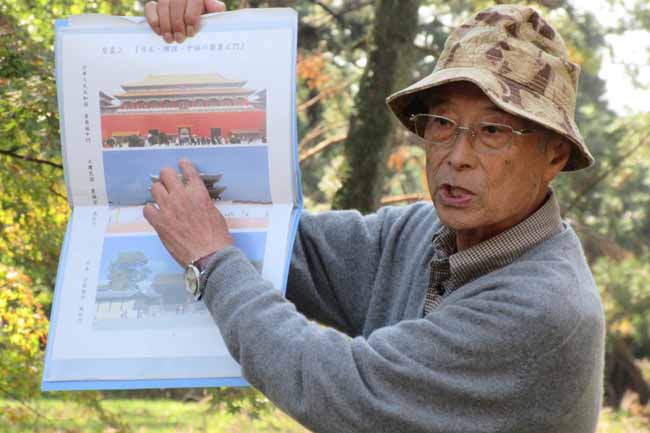

「禁裏」日本、中国、韓国の禁裏正門の違いを説明する木村哲夫会員(中山邸址)

中山邸址で「禁裏」の説明を聞く参加者

今年は藤原道長が望月の歌を詠んでから1000年の年にあたります。和歌の持つ感情表現、歌の奥にはどのような心が込められていたのかを推測しながら、行程ごとに10首ずつ、合わせて40首の和歌に触れながら御苑内を回りました。それぞれの時代背景にある人物相関図をひもといて、あっという間の2時間、楽しく学びました。

(文化交流部 藤井久美子)

「京都御苑で和歌と歴史を楽しむ」に参加して

京都御苑は、これまで私にとって四季折々の風景の移り変わりを楽しむ散策場所でした。この日は絶好の秋晴れの中、木村哲夫先生より、御苑に関係した人々が詠まれた和歌とその背景について説明していただきました。まず禁裏、望月、群雄、攘夷と四つの時代に分け、それぞれ十首選ばれ、その場所で先生が短歌を朗詠され(朗々と御苑に響くそのお声は素晴らしいものでした)、歌の時代背景を細かく説明されるのをお聞きするうちに、丸暗記した歴史上の人物が、いつのまにかまるで魂を持った生身の人間として感じられるようになっていったのは不思議です。短歌の朗詠と説明によって、これほど作者の人となりを知ることができることに驚き、いつも歩いている御苑の中で、自分もその大きな時空の中の一人だと感じて爽快な気分になりました。土御門第跡では、西田民子会員の描かれた望月の絵を前にして説明をうけると、当時の雰囲気が一層よく伝わってきました。

西田民子会員が描いた「望月」の歌

内容の詰まった資料を手にし、まだ頭の中で整理できていませんが、私の御所散策の質は確実に変わったと実感しています。

(会員 西條貴子)

(広報 須田信夫)

(写真 小松香織)