第56回都草美化活動~吉田神社~(12.9.12)

2012.09.16

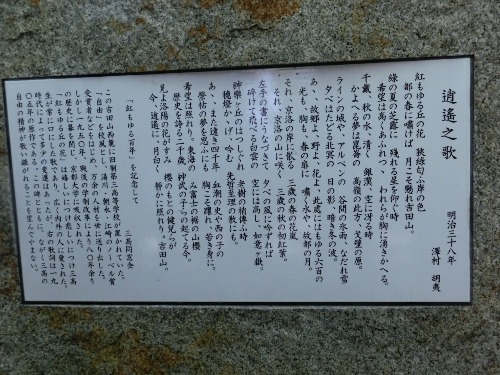

★明神鳥居 参道奥 屋根の向こうに目を引く千木を発見!

★千木をよく御覧ください! 手前が女千木 奥が男千木

★大元宮

第56回都草美化活動~吉田神社~(12.9.12)

◆日時:9月12日(水)午前10時集合

◆場所:吉田神社境内

◆参加人数:29名(女性10名、男性19名)

まだ残暑が残る暑い日にもかかわらず多数の方に参加していただき有難うございました。

今日は大元宮の中を掃除することになりました。東神明社、西神明社の周りのタラノ木,アリドウシ等の木の伐採(ハサミで倒す程度の木)と本殿の周りの草取り、境内の草取りを行いました。伐採した木の始末、草の始末は大元宮の横の谷へ持って行き自然に帰しました。

終了後、高橋宮司から大元宮のお話をお聞きしました。

大元宮は斎場所大元宮といい、心を洗う場所である。全国のご神体はここから出ている。祭神は天神地祇八百万神(あまつかみくにつかみやおよろずのかみ)

由緒は文明16年(1484)11月24日、吉田兼倶が左京室町に在ったものを現地に造営、遷座され吉田神道の根本殿堂とされる。天正18年(1590)後陽成天皇の勅命により、八神殿が奉還され、吉田兼見が鎮魂祭を行い、慶長14年(1609)更に勅を受けて神祇官代として伊勢例幣使の儀礼を修め、明治4年まで継続したが翌5年八神殿の神霊を宮中神殿へ鎮座した。

社殿は朱塗りの母屋が八角形の本殿(八はひらく意味)に六角形の後房(六は東西南北、上下)をつけた珍しい形をしている。これは吉田神道の原理による社殿意匠である。屋根は茅葺八角、千木は南方が内削、北方が外削、勝男木は南方が丸三個重ね三ヶ所、北方は角ニ個二箇所、棟の中央7角の台に、やたのみたまがおかれ、七本の火炎型の金具を取り付けてある。

また神道の祝詞の話では、上に対する慎み、それぞれの中に神が宿る。本来の自分に立ち返り復活して新たな日々を暮らす。節分の鬼は外は追い払うのではなく心を静める、穏やかにする意味がある等哲学的お話もお聞きしました。

ミニツアーは一井さんの案内で行った。

(記事:美化活動部長 鹿田 晴彦)

★準備完了

★高橋宮司

★千木・堅魚木 思わず目を見張ります

★ 架木・平桁・地覆 の先端が交差している組高欄 先端の形に天地人の意味があるそうです

★都草会員からの質問タイム 短い時間での完答は困難と苦慮される高橋宮司

★一井由清会員のガイドによりますミニツアー

★菓祖神社

★山蔭神社

★旧制三校時代の門

★いざ京大のなかへ

★歴史展示室におじゃまいたしました

.jpg)

★京大名物‘総長カレー’をいただきました! フルーティーであっさりしたビーフカレー♪

(事務局 小松香織)