第119回都草歴史探訪会 西部会「『神泉苑界わい』を訪ねて」(25.6.20)

第119回都草歴史探訪会 西部会「『神泉苑界わい』を訪ねて」

日 時:2025年6月20日(金) 晴れ

集合場所:地下鉄二条城前駅改札口 12:30受付開始

※ 行事予定案内で集合場所を「地下鉄二条城前駅出口3方面」としたために、数名の参加者にご迷惑を

おかけしたことをお詫びいたします。

コース:神泉苑→小川家住宅(二条陣屋)→又旅社→来迎寺→三条台若中会所拝観(1階、2階、庭園)→

武信稲荷神社→六角獄舎跡→善想寺拝観(石仏阿弥陀如来・泥足地蔵・池坊家及び兜潟弥吉

墓所)→ 中山神社(解散)

参加費:800円

参加者:会員39名 役員・担当者9名 合計48名

梅雨の期間中の例会実施ということで、雨の中での例会実施を覚悟していたが、梅雨明けしたかのような太陽の照りつける天気となった。最初に熱中症に対する心得、狭い道路の通行方法を説明し、西部会員のメンバー紹介後に神泉苑の北門へ向かって出発した。

歴探西部スタッフ一同

神泉苑北門では、神泉苑の名の由来、桓武天皇による神泉苑の造営、遊宴・舟遊び・遊猟の場から祈雨・御霊会などの修法の場所への変遷、神泉苑の衰退、徳川家康の二条城造営による苑域の縮小、板倉勝重・快雅上人・片桐且元らによる神泉苑の復興、真言宗寺院として現在に至る歴史を説明した。

神泉苑北門

神泉苑の境内で、板倉勝重・快雅上人・片桐且元の供養塔、法成就池、法成橋、本堂及び本堂内の諸仏、善女龍王、御神水交換式、歳徳神を祀る恵方社などの説明をした。

善女龍王社

続いて神泉苑内で小川家住宅の説明を行った。小川家住宅は二条城近辺に現存する唯一の元 公事宿(民事事件や刑事事件の訴訟人が宿泊する場所)で、一般公開にあたり小川家が「二条陣屋」と命名した。二条陣屋では、隠し階段、武者隠し、見張り窓など奇襲に備えた造りになっており、護衛のための巧妙なからくりが最大の見どころとなっている。

小川家住宅(二条陣屋)

北村会員による

小川家住宅(二条陣屋)の説明

又旅社は、平安時代に広大な敷地(現在の約14倍)を有していた神泉苑の南東端にあたり、祇園御霊会が行われた地に設けられた祇園祭発祥の社である。祇園祭還幸祭では三基すべての神輿が立ち寄る。

又旅社(三条御供社)

又旅社にて熊谷会員の説明

来迎寺は浄土宗寺院で、観音堂に安置されている十一面観音像は熊谷直実の念持仏と伝わる。元治元年(1864)に上洛した徳川慶喜に従い、二条城の警護に当たった新門辰五郎らの宿舎にあてられた寺院でもある。

来迎寺

高橋会員による来迎寺の説明

三条台若中会所は、祇園祭神幸祭・還幸祭などで中御座神輿が渡御する時に奉仕する団体の会所である。当初の予定では、会所前で三条台若中の歴史を中心とした説明だけを行う予定であったが、説明中に三条台若中三若神輿会会長の近藤浩史氏が会所へ来られ、会所内の見学を許可していただき、会所の1階、2階、庭園などの見学をさせていただいた。

三条台若中会所

三条台若中の説明をする俊藤会員

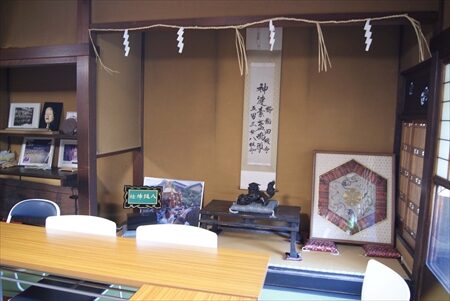

会所床の間

庭園内の水琴窟

武信稲荷神社は、令和7年4月24日に京都市指定天然記念物のエノキが倒木との新聞記事があったので、例会コースに組入れた。数年前から枝折れが相次ぎ限界だったようで、倒木時に人的被害が無かったのは幸いだった。

倒れたエノキ(武信稲荷神社)

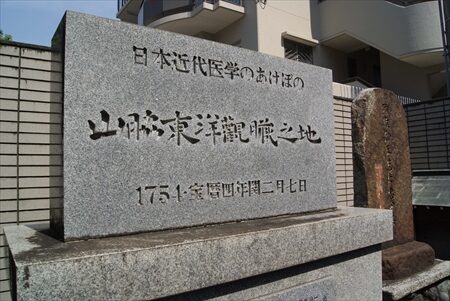

武信稲荷神社に隣接して六角獄舎跡があり、そこでは山脇東洋による日本初の人体解剖や禁門の変の際の集団処刑が行われた。その集団処刑では、生野の変の平野國臣や池田屋騒動の古高俊太郎(枡屋喜右衛門)らが犠牲となっている。

六角獄舎跡・殉難勤王の志士忠霊塔

山脇東洋観臓の地の碑

山下会員による六角獄舎・山脇東洋の説明

善想寺は平安時代後期に四条後院で祀られていた石仏阿弥陀如来、最澄ゆかりの泥足地蔵、池坊家及び兜潟弥吉(京都相撲第一人者)墓所で有名な浄土宗寺院である。普段、泥足地蔵は山門横の地蔵堂に祀られていて、地蔵堂のガラス戸越しにしか拝観できないが、例会では地蔵堂堂内で間近に泥足地蔵をお参りさせていただけた。

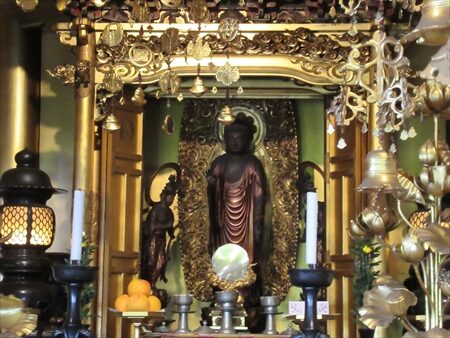

本尊阿弥陀如来像

泥足地蔵

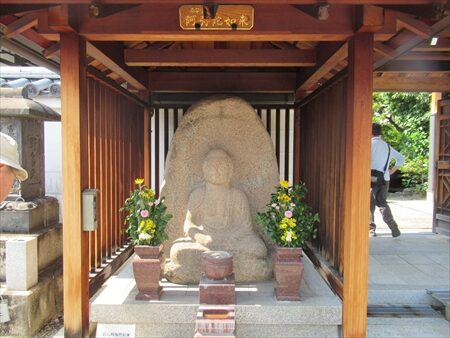

石仏阿弥陀如来(平安時代後期)

兜潟の墓

※ 今回の資料の最終ページで「光明天皇(明治天皇)に兜潟弥吉の人柄が愛された」と記載しておりましたが、

「孝明天皇・明治天皇に兜潟弥吉の人柄が愛された」に修正いたします。

中山神社は延暦13年(794)に桓武天皇の勅命により建立されたと伝えられている。スサノオノミコトを主神としてクシイワマドノカミとトヨイワマドノカミを合祀する社で、石神(岩上)神社ともいわれる。嵯峨天皇の後院 冷泉院の鎮守社として崇められたと伝えられ、慶長7年(1602)の二条城造営により現在地に移転したが、天明8年(1788)の火災にかかり、現在の社はその後に再建された。社名は、この地が鎌倉時代の内大臣中山忠親邸跡にあたることに由来する。

中山神社

中山神社で終了の挨拶をする

歴探西部大村部長

※ 例会資料で中山神社に関して以下を修正いたします。

・中山神社の名称で、「岩神神社ともいう」と記載しておりましたが、神社の駒札に従って

「石神(岩上)神社ともいう」に修正いたします。(P14)

・「尚、西陣にある岩上神社はこの神社と関係ない」と記載しておりましたが、西陣の岩神神社の大石

「岩神さん」はかつて岩上通の石神(岩上)神社内に祀られておりました。(P15)

・中山忠親の説明で、中山忠親は藤原北家、藤原道長(九条流)の流れであると記載しておりましたが、

藤原道長は九条流を継承しつつ、醍醐源氏の有職故実を加えて御堂流を創始しました。(P15)

報告:大村隆清部長

写真:須田信夫会員・熊谷喜輝

広報:熊谷喜輝