わくわく倶楽部 長浜曳山まつり(25.4.15)

長浜曳山まつり見学会

日 時:令和7年4月15日(火) 7時30分京都駅集合

参加者:9名

長浜曳山まつりを見学しました。

巡行する猩々山

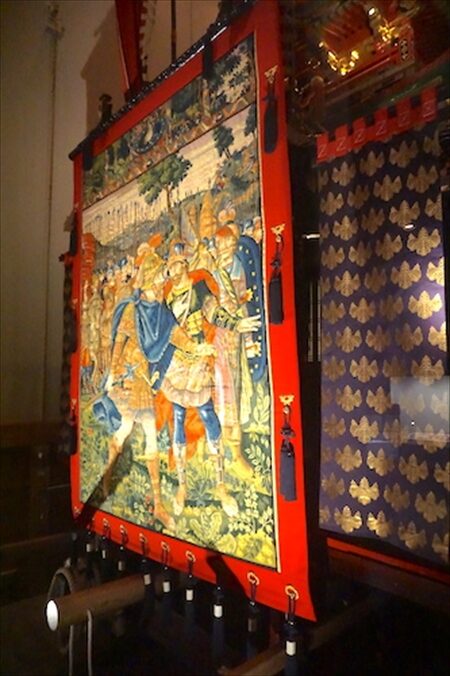

今回の第一の目的は、鳳凰山見送幕を見ることです。

この幕は、16世紀後半にベルギーで製作された一枚のタペストリーを祇園祭の鶏鉾と霰天神山とで分け合って仕立てられた、国の重要文化財に指定されている貴重なものです。

長浜曳山まつりの山は、全部で12基あり、1年ごと交代で4基ずつ参加します。今年は鳳凰山が参加する年に当たり、計画をたてたのでした。

曳山博物館に展示の曳山

あいにく当日の天気予報は、降水確率50%雷注意報発令と、見送幕が見られるか不安を抱かせるものでした。

長浜駅に降り立った時の天気は、青空が広がり雨の気配を微塵も感じさせない状態でした。

北国街道の街並みが残る

さっそく、一縷の希望を持って、こども狂言を奉納するために4基の山が集結している長浜八幡宮に向かいました。昔の街並みが残る参道を進み、曳き山を保管する山蔵を見たり、秀吉が始めたと伝わる太刀渡りにも遭遇しました。

源義家の武者行列を模した「太刀渡り」

来年の大河ドラマ「豊臣兄弟」ゆかりの地として、既に盛り上がりを見せていました。

桜も見頃だった長浜八幡宮境内に到着すると、4基の山には全て雨除けのカバーが掛けられておりました。

長浜八幡宮

境内ではこども歌舞伎奉納が行われていて、奉納が終わると境内を出発していきます。カバーが途中はずされることを期待して、とりあえず祭から離れ、少し歩いた所にある秀吉ゆかりの知善院に向かいました。

見送り代わりの彫刻

知善院には、大坂城落城時に持ち出された秀吉公の木彫りの像、十一面観音像、阿弥陀三尊像などが祀られているとのことでしたが、通常拝観は行なっていませんでした。

知善院

その後、早めに昼食時間とし、長浜が発祥といわれる「のっぺいうどん」をみんなで堪能しました。

長浜名物のっぺいどん

店を出ると、参道であるアーケードに入ってきた鳳凰山が見えました。雨除けのカバーが外されており、急いで見に行ったのですが、お目当てのタペストリーではなく、常用と思われる別の幕でした。

鳳凰山

山の後を歩きながら演奏する「しゃぎり(囃子)

各曳き山は、参道の途中で何度かこども歌舞伎を披露しながら御旅所に向かいます。

大人顔負けの「こども歌舞伎」

その後の天気は、時折大粒となる雨模様に代わり、こども歌舞伎、曳山博物館(来年の出番山展示)や長浜城博物館(長浜曳山まつりの資料展示)、豊国神社などを自由見学し、それぞれ帰宅の途につきました。

曳山博物館に展示の正装した曳山

長浜城天守からの眺め

今回は、目的は果たせませんでしたが、次回の機会に希望を託したいと思います。

参加者のほとんどが、長浜曳山まつりは初めてということで、山やお囃子など祇園祭と異なる点が多いこの祭は、とても興味深いものになったと思います。

本日の参加者

報告:植村多賀子

写真:八木澤哲雄

広報:熊谷喜輝