第33回都草歴史探訪会「平家の夢の跡をたどる」(12.2.20)

2012.02.26

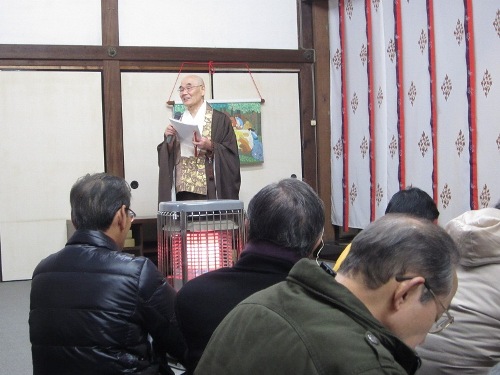

★法住寺にて

第33回都草歴史探訪会「平家の夢の跡をたどる」(12.2.20)

◆日 時:2月20日(月) 12:30~

◆集合場所:法住寺(三十三間堂廻り町655)

◆参加費:800円

◆参加人数:59名

◆コース:法住寺→後白河陵→佐藤継信・忠信碑→三島神社→正林寺(小松谷跡)

前日までの寒い日がウソみたいな小春日和になりました。

法住寺の前を占拠して始まった歴訪会も、今までにない多くの方の参加に、ヴォルテージも上がり担当者もハッスルしていました。

大河ドラマに合わせ、平忠盛の得長寿院と清盛の蓮華王院の話から始まり、人物関係図や白河天皇などの話がオープニングになりました。

法住寺の中では、不動明王や義士四十七氏の像などの説明から始まり、後白河法皇の今様まで飛び出し、うっとりと聞き惚れていました。仏御前や白拍子、清盛の話の中では大切な要素ですが、彼女達の舞う今様は調べが残っていないと言われ、アツそうなんだと納得してしまいました。

親鸞(当時は範宴といいます)のソバ喰い自像。(本人の代わりをした身代わり地蔵、という声もありましたが、自像です)当時は細長い蕎麦ではなく、蕎麦掻だといわれています。

後白河法皇の御陵では武富節で、竹木が竹本になった話など脱線に盛り上がりました。

山本さんの紋の話はいつも奥が深く、三嶋神社の八角形の神紋は折敷と書き「おしき」と読み、本来の八角形は別に呼び名があるのだ、というそうです。

佐藤兄弟の墓とされる碑は殆ど判読できません。しかし、後日の調査で墓ではなかろうというのが定説になっています。

しかし、全国で佐藤姓が一番なんですって。それも東北北海道に多いそうです。

三嶋神社ではうなぎの話が出、昨今稚魚が獲れず高騰している話をされました。安産祈願の神社で、絵馬もうなぎなのも面白いです。

正林寺ではフリップを使い、平重盛の話を丁寧にされ、灯籠の大臣の話や、中国まで使いを出し、阿弥陀経石が送られた話など興味が尽きませんでした。

アツという間の歴訪会でしたが、中身の濃い得をしたような気分になった半日でした。

(記事:専務理事 田村光弘)

★丹羽氏昭会員

★後白河天皇法住寺陵 福井大作会員からの説明

★積翠園(しゃくすいえん)についての説明がありました

★佐藤継信・忠信兄弟の墓とされる碑

★三嶋神社 秋篠宮ご夫妻も参拝されました

★ウナギの絵馬

★揺向石

★小松谷正林寺

★平重盛について、大谷芙美子会員からお話がございました

★本尊の阿弥陀如来

(写真協力:林寛治監事、海道ただかず会員)

(事務局 小松香織)